Inteligencia artificial en la valoración y el diagnóstico en daño cerebral: de los modelos predictivos a la práctica clínica diaria - 20 azaroa, 2025

En los últimos años han aparecido modelos capaces de estratificar el pronóstico, automatizar el análisis de neuroimagen, cuantificar el movimiento con una precisión inédita y aportar nuevas formas de evaluar la cognición, el lenguaje y la deglución. Paralelamente, los modelos de lenguaje y la IA generativa están transformando la gestión de la información clínica: desde la redacción de informes hasta la estimación de escalas, la identificación de riesgos o la formulación de objetivos terapéuticos. La IA amplía la capacidad del equipo humano y ayuda a sostener la calidad asistencial en un entorno cada vez más complejo. Sin embargo, nuestro autor apela a la prudencia: la variabilidad de los estudios, la falta de validación externa, los sesgos potenciales y los retos de gobernanza obligan a integrar estas herramientas bajo estricta supervisión profesional.

Escrito por: Dr. Juan I. Marín Ojea

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Servicio de Neurorrehabilitación y Daño Cerebral, Ospitalarioak Fundazioa Euskadi

La inteligencia artificial (IA) ha pasado en pocos años de ser un concepto casi futurista a convertirse en una herramienta tangible en nuestros hospitales. En el ámbito del daño cerebral adquirido (DCA), especialmente en ictus y traumatismo craneoencefálico (TCE), empezamos a disponer de modelos, algoritmos y asistentes que prometen ayudarnos a valorar mejor, diagnosticar antes y priorizar recursos de forma más eficiente.

Sin embargo, la pregunta clave no es qué puede hacer la IA “en teoría”, sino qué está funcionando ya hoy en la valoración y el diagnóstico en neurorrehabilitación, y cómo podemos integrarlo de forma segura y útil en la práctica diaria. El objetivo de este texto no es hacer una revisión exhaustiva de toda la literatura, sino ofrecer una visión panorámica y práctica de lo que sabemos, de lo que ya está empezando a usarse y de cómo puede ayudarnos —siempre bajo criterio clínico— en la atención a las personas con daño cerebral.

De la evidencia al mapa actual

Entre 2018 y 2025 se ha producido una auténtica explosión de estudios en IA aplicada al DCA. Si nos centramos en población adulta, en entornos de rehabilitación y en trabajos originales y revisiones, el panorama actual puede organizarse en varios grandes bloques: los modelos basados en datos clínicos y escalas, las aplicaciones sobre neuroimagen y radiomics, el análisis del movimiento a través de sensores y visión por ordenador, y las aplicaciones en cognición, lenguaje y deglución. Sobre todo ello, en paralelo, han irrumpido los modelos de lenguaje grande (LLM) y la IA generativa, que están cambiando la forma en que gestionamos la información clínica.

En primer lugar, los modelos entrenados con datos clínicos (edad, comorbilidades, puntuaciones en NIHSS, Glasgow, Barthel, FIM, Rankin, etc.) han demostrado de forma consistente una capacidad razonable para predecir mortalidad y discapacidad. Muchos de ellos alcanzan áreas bajo la curva (AUC) entre 0,80 y 0,90. Dicho de una forma sencilla, esto significa que el modelo, en una población, distingue bastante bien entre las personas que probablemente tendrán un buen resultado funcional y aquellas con más riesgo de fallecer o presentar una discapacidad grave, aunque no sea capaz de “acertar” con total precisión lo que ocurrirá en cada paciente individual. Su valor radica en ayudar a estratificar pronóstico desde fases muy precoces, apoyar decisiones sobre la intensidad de la rehabilitación, orientar la planificación del alta o seleccionar candidatos para programas intensivos y ensayos clínicos. Lo que está todavía por desarrollar de forma más amplia es su aplicación específica al entorno rehabilitador, con resultados centrados en autonomía, participación o calidad de vida, más allá del clásico Rankin.

Algo parecido ocurre con la neuroimagen. La combinación de TAC, resonancia magnética y algoritmos de deep learning ha permitido automatizar tareas como la clasificación de lesiones, la segmentación de estructuras o la estimación del volumen lesional. A ello se suma el campo de la radiomics, que consiste en extraer de forma sistemática cientos de variables cuantitativas de la imagen (formas, texturas, intensidades) y buscar patrones asociados a determinados resultados. Para la fase aguda, esto se traduce en una lectura más rápida y precisa; para la rehabilitación, el verdadero potencial está en construir “mapas lesionales funcionales” que relacionen la afectación de determinadas redes —motoras, sensoriales, cognitivas, del lenguaje— con la capacidad de recuperación de funciones concretas. La visión que se abre a medio plazo es la de una neuroimagen que no solo nos dice dónde está la lesión, sino qué margen de recuperación existe para caminar, utilizar el miembro superior, comunicarse o tragar.

El tercer gran ámbito es el movimiento. Probablemente es donde la utilidad práctica es más evidente ya hoy. La combinación de sensores inerciales colocados en segmentos corporales, plataformas de fuerza, cámaras de vídeo estándar o sistemas de captura de movimiento permite describir la marcha y el equilibrio con una precisión que antes solo estaba disponible en laboratorios especializados. Los algoritmos de IA analizan estos datos y ayudan a clasificar el patrón de marcha, estimar de forma aproximada escalas como FAC, Berg o PASS, detectar asimetrías, compensaciones o patrones de apoyo inestables, y seguir la evolución no solo en el gimnasio, sino también en la vida diaria. En el miembro superior ocurre algo similar: más allá de las escalas clásicas como Fugl-Meyer o ARAT, los modelos aplicados a sensores o vídeo cuantifican la velocidad de movimiento, la suavidad, el número de compensaciones proximales o la capacidad para realizar tareas bimanuales. Esto permite detectar cambios muy pequeños días o semanas antes de que se reflejen en las escalas convencionales y da al terapeuta una “lupa” objetiva para ajustar el programa de tratamiento.

Por último, en cognición, lenguaje y deglución la IA está empezando a ofrecer apoyos concretos. En negligencia espacial, por ejemplo, se exploran entornos de realidad virtual o aumentada donde el comportamiento del paciente en tareas de exploración visual, conducción simulada o interacción con objetos en el espacio es analizado por algoritmos que identifican patrones de omisión del hemiespacio izquierdo de forma más ecológica que los tests lápiz y papel tradicionales. En afasia, los sistemas de reconocimiento automático del habla ayudan a cuantificar la fluidez, los errores articulatorios o la capacidad de denominación a lo largo del tiempo. En deglución, los modelos aplicados a videofluoroscopia o FEES empiezan a distinguir de forma semiautomatizada penetraciones, aspiraciones, retrasos del reflejo deglutorio o cambios en la motilidad orofaríngea. En todos estos casos, el denominador común es el mismo: hacer medible, con más resolución, aquello que hasta ahora dependía casi en exclusiva de la observación clínica.

El papel emergente de los modelos de lenguaje y la IA generativa

Mientras estos desarrollos iban madurando, los modelos de lenguaje grande y la IA generativa irrumpieron con fuerza, no tanto para predecir resultados como para gestionar información clínica. En un entorno como el de la rehabilitación del daño cerebral, donde la documentación es abundante y la casuística muy compleja, esta familia de herramientas se está mostrando especialmente útil.

Uno de los usos más inmediatos es la redacción y estructuración de informes. A partir de notas dispersas, de un informe previo o incluso de una grabación de voz, la IA puede generar un texto coherente, ordenado y con el tono profesional adecuado. Esto incluye informes de ingreso, evolutivos diarios, resúmenes para juntas clínicas o informes de alta. El valor añadido no es sólo ahorrar tiempo de escritura: es también homogeneizar el lenguaje, evitar omisiones importantes y adaptar el nivel de detalle al destinatario (equipo, paciente, familia, compañía aseguradora, etc.).

En nuestro contexto, hemos ensayado un caso de uso particularmente ilustrativo: el dictado del evolutivo clínico. El clínico explica en voz alta, de forma natural, lo que ha ocurrido en la sesión —como si se lo contara a un residente—. La herramienta transcribe, ordena la información en apartados (exploración, intervención realizada, respuesta del paciente, plan) y devuelve un texto listo para integrarse en la historia clínica electrónica. El profesional no se limita a aceptar sin más; revisa, corrige matices y firma. Pero el salto en eficiencia y en calidad de la documentación es evidente.

Otro ejemplo significativo es la estimación de escalas funcionales a partir de un informe narrativo. A partir de un informe largo de un paciente con TCE grave, la IA puede proponer estimaciones razonables de Barthel, FIM-FAM, Rankin, FAC, Berg, PASS, FOIS, nivel de disfagia, escala de Rancho o Fugl-Meyer en extremidades. No se trata de sustituir la exploración sistemática, sino de disponer de una aproximación rápida cuando no se han recogido escalas formales, de traducir narrativa clínica en métricas, o de facilitar la docencia y la investigación. La experiencia inicial sugiere que, cuando el informe está bien elaborado, las estimaciones son coherentes con la situación real del paciente.

También en la codificación diagnóstica aparecen aplicaciones muy pragmáticas: a partir de un informe completo, la IA propone diagnósticos CIE-10 ordenados por relevancia, distingue entre diagnóstico principal y secundarios, señala complicaciones médicas y sugiere códigos de procedimiento. El clínico revisa, descarta lo que no procede, añade lo que falta y valida la versión final. De nuevo, el valor está en reducir variabilidad, ganar tiempo y mejorar la calidad de los datos.

La IA formulando objetivos terapéuticos

Uno de los ámbitos más interesantes, y quizá más sorprendentes para quien no lo ha probado, es la capacidad de estas herramientas para ayudar a formular objetivos terapéuticos bien definidos. Sabemos que los objetivos tipo SMART —específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo— mejoran la planificación y la evaluación de la rehabilitación. Sin embargo, en la práctica clínica diaria, muchas veces carecemos del tiempo necesario para redactarlos con el nivel de precisión que desearíamos, y acabamos recurriendo a formulaciones demasiado generales.

En un pequeño ejercicio con diez informes clínicos reales de pacientes con daño cerebral, planteamos a un modelo de IA que, a partir de la descripción de la situación del paciente, propusiera objetivos SMART para cada una de las áreas implicadas (marcha, miembro superior, AVD, cognición, lenguaje, deglución, conducta, participación). Además, se le pidió que vinculara cada objetivo con los componentes correspondientes de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF). Posteriormente, comparamos, a ciegas, sus propuestas con los objetivos definidos por el equipo multidisciplinar.

El resultado fue llamativo: en los grandes objetivos generales —por ejemplo, mejorar la marcha funcional, aumentar la independencia en las actividades de la vida diaria o optimizar la comunicación funcional— la coincidencia fue muy alta. En los objetivos más concretos, la IA tendía a ser más sistemática que algunos de nosotros: introducía plazos, criterios específicos de éxito y medidas cuantificables de manera casi automática, por ejemplo, “en cuatro semanas caminar diez metros con asistencia supervisada y puntuación FAC 3”, en vez de limitarse a “mejorar la marcha”. En términos de forma, la herramienta igualaba el nivel de un terapeuta experto en cuanto a estructura y precisión.

Ahora bien, donde se hace evidente el valor insustituible del equipo humano es en la priorización y el contexto. La IA puede identificar déficits, pero no conoce la historia vital, las barreras arquitectónicas del domicilio, los apoyos familiares, la motivación del paciente o el peso emocional de determinados objetivos. No sabe qué es más importante para esa persona concreta en ese momento de su vida. Esa capacidad de decidir qué es urgente, qué es importante, qué es realista y qué es significativo sigue siendo terreno exclusivamente humano.

IA como apoyo en la valoración de riesgos y en la comunicación con las familias

La IA también puede aportar valor en tareas que, aunque menos visibles que la exploración motora o cognitiva, son fundamentales en la rehabilitación del daño cerebral: la valoración de riesgos y la comunicación con las familias.

En muchas unidades utilizamos matrices de riesgos que contemplan la posibilidad de caída, aspiración, desnutrición, úlceras por presión, infecciones, fuga, conductas agresivas, autolesiones, entre otros. Para cada riesgo se describen factores predisponentes, señales de alerta y medidas preventivas. Cuando aplicamos una matriz así a un informe largo, la identificación de todos los riesgos pertinentes y la redacción de un plan puede resultar laboriosa.

En una prueba de concepto, cargamos una matriz de este tipo en un modelo de IA y le proporcionamos el informe completo de un paciente especialmente complejo. El sistema fue capaz de identificar, por ejemplo, que la combinación de disfagia con neumonías previas, traqueostomía y mal estado general convertía el riesgo de aspiración en prioritario, y generó un plan preventivo bastante completo: recomendación de “nada por boca” en determinadas fases, posturas específicas de alimentación, higiene oral sistemática, seguimiento estrecho por logopedia, reevaluación instrumental y vigilancia de signos precoces de infección. Del mismo modo, vinculó antecedentes de infecciones urinarias, inmovilidad y sonda vesical al riesgo de infección, proponiendo medidas concretas de prevención y seguimiento.

No descubrió nada que el equipo no supiera, pero sí ordenó la información, la hizo explícita y homogénea, y dejó menos margen para omisiones. En la práctica, actuó como un “copiloto de seguridad” que ayuda a que los planes de cuidados sean más completos y comparables entre pacientes.

Algo parecido ocurre con la preparación de entrevistas complejas con las familias. Explicar a los familiares de una persona con daño cerebral grave cuál es la situación actual, qué hacemos en la unidad, qué podemos esperar y cuáles son los límites del pronóstico es una tarea cargada de responsabilidad. Requiere tiempo para ordenar ideas, traducir términos técnicos a un lenguaje comprensible, y mantener un equilibrio muy delicado entre realismo y esperanza. A partir de una buena descripción del caso, la IA puede generar un guion que organice los mensajes principales, sugiera explicaciones sencillas para conceptos complejos y ayude a explicar los objetivos de la rehabilitación y los posibles escenarios futuros. El profesional no va a leer ese guion palabra por palabra, pero sí puede utilizarlo como base, adaptarlo a su estilo y al contexto emocional de la familia, y asegurarse de que no deja fuera ningún aspecto clave.

Limitaciones, gobernanza y prudencia necesaria

Frente al entusiasmo que pueden generar estos ejemplos, es imprescindible recordar sus límites. Muchos de los modelos publicados se han desarrollado con muestras relativamente pequeñas, a menudo procedentes de un único centro o una única región geográfica. Las variables utilizadas varían enormemente de un estudio a otro, lo que dificulta comparar resultados o reproducir modelos. La validación externa sigue siendo escasa y rara vez se evalúa el impacto real de estos sistemas sobre los resultados clínicos: sabemos que predicen bien determinadas cosas, pero mucho menos si su uso sistemático mejora la supervivencia, la independencia funcional o la calidad de vida.

Además, la mayoría de las publicaciones prestan aún poca atención a la detección y corrección de sesgos. Esto es particularmente relevante en un campo como el daño cerebral, donde la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el entorno familiar o la disponibilidad de recursos pueden influir en el acceso a la rehabilitación y en los resultados. Sin una evaluación rigurosa, corremos el riesgo de que los modelos reproduzcan y amplifiquen desigualdades preexistentes.

Por encima de todo esto planean cuestiones de protección de datos, transparencia, explicabilidad y responsabilidad profesional. Integrar la IA en la práctica clínica exige marcos de gobernanza claros: decidir quién valida los modelos que vamos a utilizar, en qué escenarios, con qué controles, cómo se supervisa su desempeño y cómo se corrigen sus sesgos. La llegada del AI Act y de otras regulaciones similares obligará a los centros sanitarios a dotarse de comités y procedimientos específicos para evaluar estas herramientas, del mismo modo que existen comités de ética o comisiones de farmacia y terapéutica.

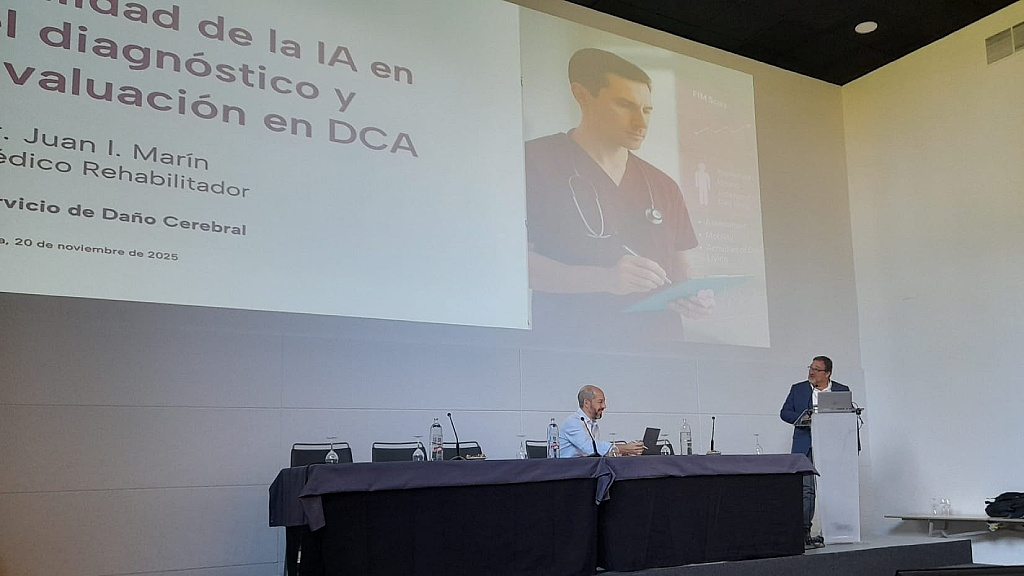

Conclusión: personas potenciadas por IA

Con todo lo anterior en mente, la idea central es sencilla. La IA no viene a sustituir al clínico, ni al terapeuta, ni al equipo de rehabilitación. Lo que ofrece es la posibilidad de liberarnos de parte de la carga documental y de ciertas tareas repetitivas, de homogeneizar procesos, de medir mejor lo que hacemos y de tomar decisiones apoyadas en más datos. Pero la responsabilidad última, el juicio clínico, la priorización de objetivos, la construcción de una relación de confianza con el paciente y la familia, y el acompañamiento a lo largo de un proceso tan duro como la rehabilitación del daño cerebral siguen siendo, y seguirán siendo, tareas profundamente humanas.

En un contexto de alta presión asistencial y de dificultad para encontrar profesionales, la IA no es una moda, sino una oportunidad para sostener la calidad de la atención, mejorar la seguridad del paciente y cuidar también de los equipos. El futuro de la neurorrehabilitación no será un enfrentamiento entre “IA o personas”, sino un escenario en el que las personas trabajen potenciadas por herramientas de IA bien diseñadas, bien gobernadas y puestas al servicio de lo que de verdad importa: la recuperación y el bienestar de quienes han sufrido un daño cerebral.

La tecnología suma. La humanidad sigue siendo lo que cura.